あけましておめでとうございます。新年も明けてUdemyでは新年のセールが行われています。安かったので早速講座を購入しました。

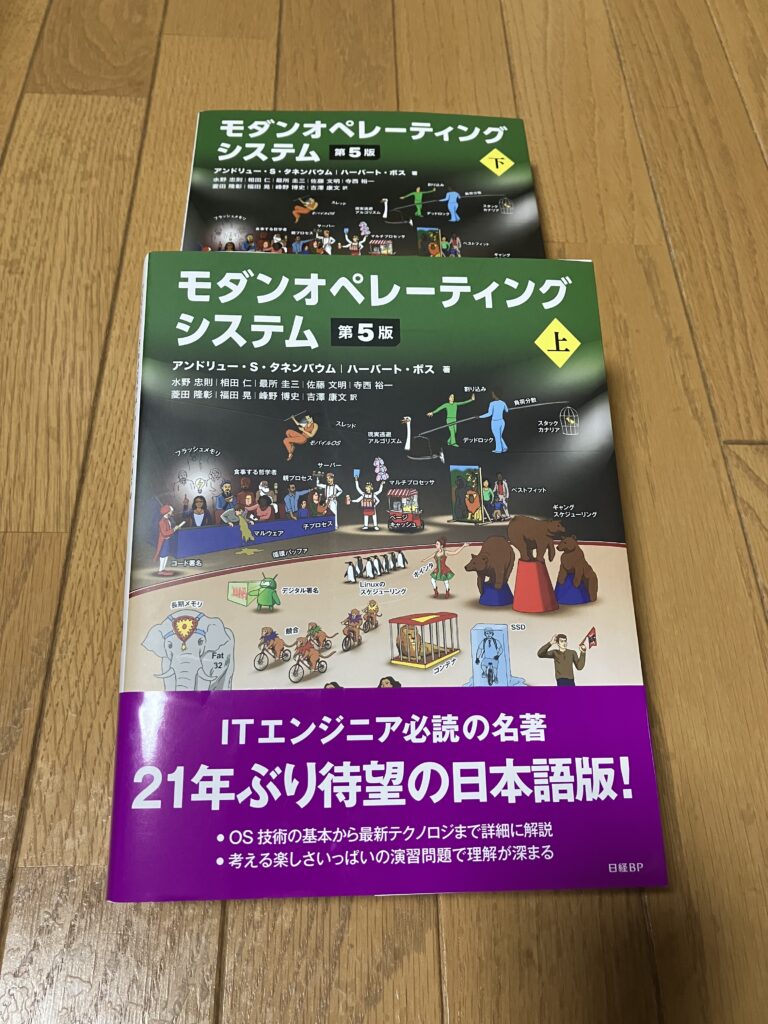

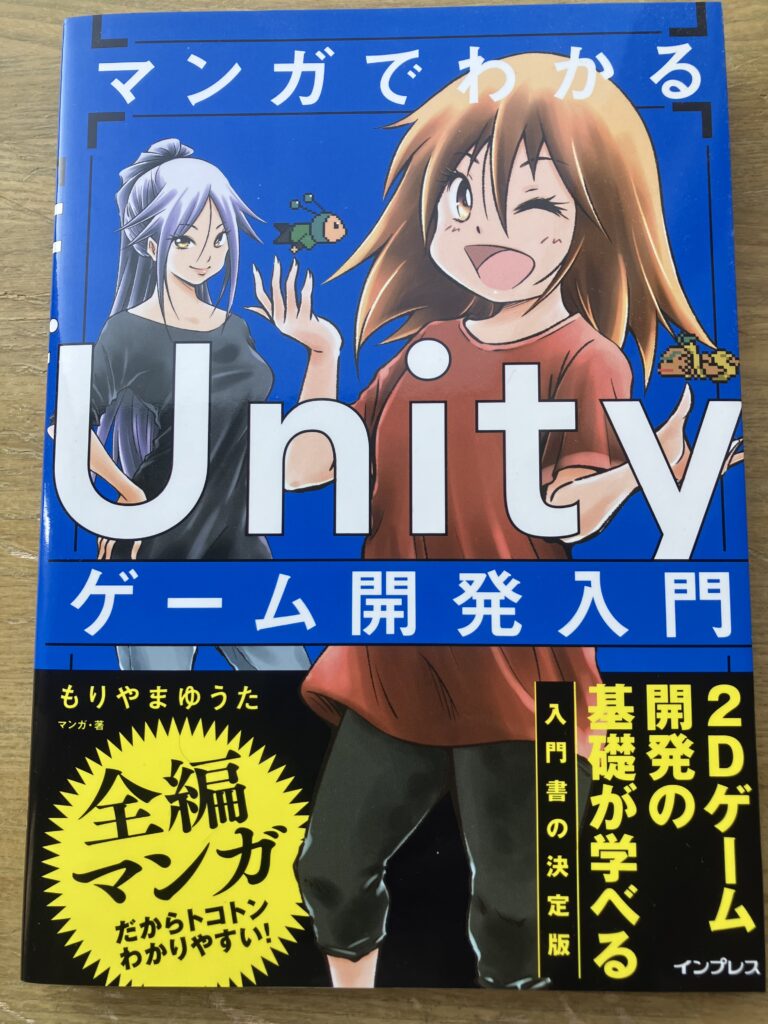

今、Unityの使い方の勉強を本を買ったりUdemyの講座を受講したりして行っています。以前2Dゲームの作り方のマンガを購入してやりきったので、そこまで詰まることなく勉強が進んでいます。

そこで何か自分の作品を作りたいと思った時に、タイピングゲームがゲーム開発初心者でも作れそうということで開発を始めています。一応教科書的なものとして「Unityゲーム開発:Unityインストラクターが教える寿司打風タイピングゲーム」を開発の参考にするためにUdemy講座受講中です。できれば今年は自作ゲーム開発の進捗をこのブログで紹介できればと思います。

どうぞ本年もよろしくお願いいたします。